Le début de la guerre et l'année 1940 racontée

3 septembre 1939 : Déclaration de guerre de la France à l'Allemagne à 16 h, après la déclaration de guerre de l'Angleterre, à 11 h. Ainsi commence la "drôle de guerre" !

La cavalerie polonaise face à la… cavalerie allemande !

Le préfet de Charente rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour l'accueil des réfugiés : " il est un devoir pour nous tous de faire oublier aux habitants de la Moselle qu'ils ont dû quitter leur biens , leurs familles et leurs terres ".

7 septembre 1939 : le préfet de la Moselle renseigne son collègue sur de nouveaux départs de train à partir de Bourdonnay, d'Azoudange, de Hampont et de Phalsbourg.

8 septembre 1939 : la IV° armée française commence à progresser vers la Sarre ; six divisions françaises pénètrent en territoire allemand entre Bitche et Sarreguemines, sans grande difficulté !

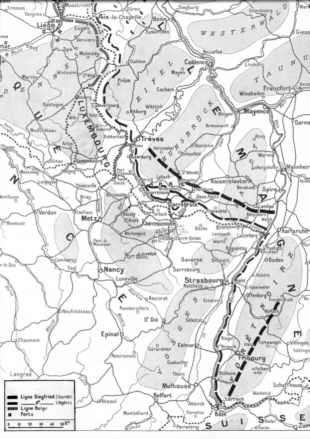

9 septembre 1939 : la IV° armée française est en contact avec la Ligne Siegfried, qui ne peut en aucune façon être comparée avec notre ligne Maginot.

" La grande forêt de la Warndt, à l'ouest de Forbach, est en majeure partie entre nos mains. Elle a été trouvée remplie de destructions et de pièges de toutes sortes ". Ces fameux " pièges à cons ", passés depuis, dans le vocabulaire militaire français. Nos troupes n'y rencontrent pas âme qui vive, mais tout est miné…

10 septembre 1939 : 48 790 réfugiés sont arrivés en Charente sur les 85 000 qui seront accueillis au total. Cependant le ministre de l'intérieur attire l'attention du préfet de Charente sur la tendance que pourraient avoir les habitants sur l'origine des Alsaciens Lorrains évacués qui s'expriment dans leur dialecte local .

Dans la période du 4 au 17 septembre 1939, 70 862 réfugiés sont arrivés par trains successifs de 1 200 à 1 400 personnes. À partir du 17 septembre, on peut considérer que l'opération d'évacuation est terminée. De l'avis unanime des maires des communes accueillantes et des communes accueillies, la proportion de moitié de la population locale pour le nombre des évacués recueillis est un Maximum. Par la suite, la réception de l'arrondissement de Château Salins, 33 000 habitants, semblait encore possible. Des usages et des abus inévitables sont commis par les troupes malgré de nombreux rappels, les villages livrés aux soldats sont souvent pillés.

14 septembre 1939 : La France a 120 divisions mobilisés dont 90 sur le front occidental, le long de la ligne Maginot et de ses prolongements ; au début de la guerre, l'Angleterre a envoyé 3 divisions ; au mois de mai, il y en aura 10.

Jusqu'au 10 mai, il n'y a pas de combats, simplement quelques escarmouches, quelques petits échanges d'artillerie, quelques patrouilles, mais le plus souvent le communiqué que l'on publie quotidiennement répète la même phrase : " rien à signaler ". Il y a eu cependant un communiqué dans lequel l'on annonçait que nous avions fait un prisonnier, l'événement paraissait tellement remarquable que l'on avait pensé devoir le mentionner ; à ce rythme-là, il aurait fallu un certain temps pour anéantir l'armée allemande ! Une ligne de crête dominant la ligne Siegfried a été atteinte à 8 km en profondeur sur le territoire sarrois. On devra se contenter de ce succès limité ! Au procès de Nuremberg, le Maréchal Keitel chef de l'O.K.W. déclara : " Nous autres soldats, attendions toujours une attaque pendant la campagne de Pologne et nous fûmes très surpris que rien ne se produisit… Une attaque française n'aurait rencontré qu'un écran dans le dispositif allemand, non une véritable résistance… ". En dehors des " duels d'artillerie " et des " activités de patrouille ", il ne se passera rien sur le front de la Moselle avant le 14 juin 1940.

19 septembre 1939 : Les personnes évacuées sont souvent exploitées par leurs hôtes au point que le préfet est obligé d'intervenir : " car certains de nos agriculteurs commencent à exploiter la détresse des réfugiés. Ils les logent, ils les nourrissent, mais ne les rétribuent pas ou si peu " L'effondrement polonais soulage les chefs français : la soi-disant offensive de la Sarre - en fait une vraie comédie - peut s'arrêter. Les troupes se replieront en octobre à l'abri des canons de la ligne Maginot, après avoir coupé les ponts.

Gamelin a opté pour une stricte défensive. Cette attitude - logique, vu l'impréparation du pays - désoriente néanmoins nombre de combattants. Pourquoi être entré en guerre pour la Pologne si nous la laissons écraser sans broncher ? En mars 1940, quand les anglais s'apprêteront à miner les eaux du Rhin, Daladier refusera. Motif : les représailles gêneraient l'effort de réarmement !

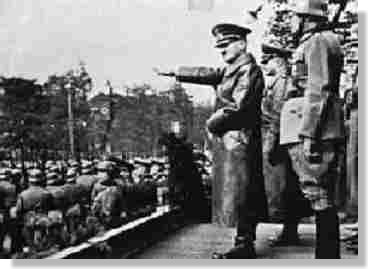

1 octobre 1939 : la X° Division allemande entre à Varsovie

Hitler parade à Varsovie

Hitler parade à Varsovie

16 octobre 1939 : les troupes françaises abandonnent Forbach

17 novembre 1939 : le Conseil Suprême Interallié permet d'apporter aide à la Hollande et à la Belgique .

30 novembre 1939 : la Russie attaque la Finlande 14 décembre 1939, l'URSS est exclu de la Société des Nations

L'ordre nouveau se met en place en Pologne: les juifs sont astreints à l'étoile jaune et aux travaux et parqués dans des ghettos.

14 janvier 1940 : La III° Armée est mise en alerte, Gamelin craint une attaque allemande !

26 janvier 1940 : Le colonel De Gaulle cherche à convaincre que la ligne Maginot n’est pas invulnérable.

12 mars 1940 : la Finlande capitule

20 mars 1940 : chute de Daladier, Paul Reynaud lui succède

7 avril 1940 : Hitler attaque la Norvège

9 avril 1940 : l’Allemagne occupe le Danemark

17 avril 1940 : rappel de l’interdiction de se rendre dans la zone des Armées Le gouvernement envisage l’évacuation de la partie arrière de la zone frontalière

10 mai 1940 à 1 heure du matin : les Allemands attaquent à l’ouest par la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. La France est bombardée : lignes de chemin de fer, usines, aérodromes…

13 mai 1940 : l’armée allemande franchit la Meuse à Sedan

14 mai 1940 : la Hollande capitule

15 mai 1940 : les armées allemandes réussissent leur percée

16 mai 1940 : le front français est rompu

17 mai 1940 : Pétain revient au gouvernement

19 mai 1940 : Gamelin est limogé Weygand est rappelé en Syrie

22 mai 1940 : les Allemands entrent dans Boulogne

27 mai 1940 : évacuation des troupes britanniques à Dunkerque

28 mai 1940 : la Belgique capitule

11 juin 1940 : le gouvernement français déclare Paris ville ouverte. L'annonce de cette décision provoque le départ massif des Parisiens et des réfugiés qui veulent échapper aux allemands. L’exode, pour beaucoup, se fera à pied et dans Paris déjà à demi désert.

Les couples s’en iront vers leur triste et souvent tragique aventure avec leurs enfants en bas âge et leurs pauvres trésors entassés parfois dans des landaus ou sur leur bicyclette. Les belges, les habitants du nord de la France se dirigent tous vers la Loire pour échapper à l’occupant, gardant encore en mémoire la précédente occupation de 1914/18.

Mais l’exode fait effet de boules de neige et les habitants de Lyon fuient également devant l’ennemi, posant des problèmes insolubles aux départements du sud de la France.

Le 12 juin 1940 : le G.Q.G. français donne à l’ensemble des armées de se replier sur une Caen-Argentan-Tours-Cosne-Avallon-Dôle-Genève.

Le 13 juin 1940 : Les défenses des méandres de la Meuse n'ont toutefois pas empêché le 41" Corps blindé allemand du général Reinhardt de franchir la Meuse à Monthermé dans le même temps que le 39`' Corps blindé allemand.

14 juin 1940 : avant de partir de Tours, le gouvernement a ordonné à tous les préfets des régions du sud de la Loire de ne plus tolérer d’exode et d’arrêter la masse croissante des réfugiés. Ordre bien impossible à faire respecter !

14 juin 1940 : les allemands entrent dans Paris. Le lendemain , Guderian atteint l’axe Gray-Besançon. Les 400 000 hommes qui sont en Lorraine et en Alsace, dont 22 000 défenseurs de la Maginot sont encerclés.

15 juin 1940 : Verdun et Bar occupés : les Allemands entrent à Verdun et à Bar-le-Duc totalement évacuées de leurs habitants.

17 juin 1940 : le maréchal Pétain prend ses nouvelles fonctions de président du Conseil, il demande l'Armistice et dans une allocution radiodiffusée déclare : " C'est avec le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat".

Ci-dessous : le message radiophonique dans lequel le maréchal Pétain annonce que la France envisage de demander un armistice et qui achève de désorienter les derniers combattants !

Cette phrase largement diffusée par la propagande allemande va considérablement réduire l'ardeur au combat des troupes de l'Est. D'autant qu'elles sauront bientôt que la route du sud vient d'être définitivement coupée. Guderian a atteint la frontière suisse et commence à remonter vers le nord, Belfort, Épinal, ...

L’armée allemande pénètre à Metz.

18 juin 1940 : De Gaulle appelle de Londres les français à l'y rejoindre pour continuer le combat. Entrée de la Wehrmacht à Nancy

Cliquez sur l'image pour écouter l'appel du 18 juin

Cliquez sur l'image pour écouter l'appel du 18 juin

21 juin 1940 : L’armistice est signé, mais, dès le 18 juin, dans certains secteurs, des unités allemandes, arborant le drapeau blanc, se font livrer, sans coup férir, par les français, les positions qu’ils tiennent .

Juvelize, derrière la ligne Maginot, a échappé au début de la guerre et ce n’est que le 14 juin 1940 que les « stukas » allemands ont commencé à bombarder la ligne Maginot en particulier le secteur de la Sarre…

Le PC du général Hubert se trouve à Vic sur Seille .

Le 13 juin à 17 heures le général Echard , de la 52° DI et le général Bronislaw Duch , de la division de Grenadiers polonais apprennent du général Hubert l'ordre de décrocher le 14 juin à partir de 21 heures .

Le 12 juin en fin d'après midi , les trois Corps d'armées allemands en ligne devant la trouée de la Sarre ont reçu le message : " Planspiel 3 :14 juin à 7 heures "

Cela signifie que l'offensive de la 1ère Armée du Général von Witzleben , entre Sarreguemines et Saint-Avold , le point le plus faible du dispositif , est fixée au 14 juin à 7 heures .

L'opération a reçu le nom de code de TIGER et va bénéficier d'un appui d'artillerie unique dans l'histoire de la campagne de 1939/40 soit plus d'un millier de canons avec l'appui de l'aviation allemande :des Stukas des Messerschmidt 109 et 110 et des Heinkel III !

En ce qui concerne les forces aériennes françaises, le Secteur de la Sarre n'avait pas d'aviation organique. Seul le 20e corps disposait d'un groupe aérien d'observation ( G.A.O. ) basé sur le terrain de Delme et utilisant celui de Morhange, en attendant la remise en état de terrains utilisés provisoirement pendant la Grande Guerre, comme le Champ de Mars de Vergaville, et d'autres à Juvelize, Marimont, Thal-les-Drulingen, Diane-Capelle.

L'attaque allemande commença par des bombardements : l'artillerie ouvrira le feu à 6 h 30 avec un triple but : faire des brèches, détruire les moyens de communication, détruire l'artillerie française.

Vers 8 h les Stukas attaquent à leurs tours .L'infanterie attaqua vers 8 h 30 !

A son PC de Vic sur Seille , le général Hubert a été tenu au courant heure par heure de l'attaque et se montrait satisfait de ses troupes et de leur résistance .

Pour la première fois depuis le début de la campagne , l'armée française a brisé une attaque de grande envergure .

Ce succès est tempéré par la chute de Paris et l'ordre de repli général donné par Weygand .

Par instruction personnelle et secrète Weygand avait prévu le 11 juin le repli du 2e groupe d'armées sur l'axe Sarrebourg, Epinal, Dijon, avec un regroupement intermédiaire sur la ligne Toul, Epinal, Belfort.

Sur la ligne Maginot les garnisons d'ouvrages résisteraient pour couvrir le repli des gros. L'armement serait récupéré ou détruit !

Ce repli se ferait à partir de la nuit du 13 au 14 juin pour les secteurs de Faulquemont et de Rohrbach.

Le 15 juin les troupes devraient avoir atteint la position intermédiaire, le 16 être à la hauteur de Morhange, le 17 juin de Château Salins et le 18 être à la hauteur de Moncel-sur-Seille.

Le 291ème tient, nous l'avons dit, une ligne intermédiaire qui devrait permettre aux régiments de forteresse de retraiter jusqu'au canal de la Marne au Rhin, où l'on pense contenir les troupes allemandes venant du nord.

Les Allemands disposent d'une maîtrise totale des airs.

Les positions françaises sont repérées par avion et bombardées systématiquement.

Dés le début des combats, le PC du 291 ème établi à Vallerange est atteint par des tirs d'artillerie et le chef de corps, le lieutenant-colonel Modot, est tué.

Le 3e Bataillon du commandant Charles est également violemment bombardé et très vite les communications sont coupées en dépit de l'héroïsme et du " dévouement extrême des équipes de transmissions " qui tentent de les rétablir (rapport du commandant Berck).

Dorénavant le soldat Doeblin* n'assurera plus ses fonctions de téléphoniste mais combattra avec sa compagnie dont le chef, le capitaine Renard, se révèle plein d'allant et d'énergie.

La compagnie de Doeblin, la CAB3, réduite à une trentaine d'hommes tout au plus, va combattre sans interruption du 15 au 19 dans des conditions très dures, sans ravitaillement d'aucune sorte, pour tenter de freiner l'avance allemande.

On peut suivre, quoique difficilement, ses combats successifs dans les rapports de Vincennes.

Il est établi que la compagnie Renard résiste jusqu'au petit matin du 16 sur ses positions initiales quelque part sur la Départementale 22 au sud de Francaltroff, permettant à son bataillon, ou ce qu'il en reste, de s'établir sur la ligne de chemin de fer Riche-Bénestroff. Cette même nuit le 291ème RI est confié au commandant Malgorn, qui vient de l'Infanterie coloniale. Ce dernier a rédigé un compte-rendu des combats de son régiment du 16 au 19 juin 1940 relativement bien fait mais qui contredit en plusieurs points celui du commandant Charles, notamment pour ce qui concerne la journée du 16 juin au cours laquelle le 3e Bataillon se désintègre.

Nous tenterons donc une voie moyenne dont rien ne peut assurer la véracité.

Pendant la journée du 16 un petit groupe de soldats regroupés autour du commandant Charles et du capitaine Renard tient une position, située entre la route de Dieuze (la ville natale de Charles Hermite, célèbre mathématicien) et la gare de Bénestroff, et ce qui reste du 3e Bataillon, une quarantaine d'hommes , 4 sous-officiers et officiers se replie en fin du journée sur les hauteurs situées à l'ouest de Bénestroff.

C'est probablement lors de ce repli que le soldat Doblin reste seul, " armé d'un fusil mitrailleur pour couvrir la retraite d'un groupe de soldats " (suivant la citation à l'ordre de l'Armée qu'il a obtenue à titre posthume le 21 novembre 1946, [Colin, p. 44], Bénestroff étant devenu Beneng sous la plume du capitaine Renard, l'auteur probable du texte de la citation. à son retour de captivité).

Dans la soirée du 161e groupe Charles rejoint la maison forestière de Saint-Médard au sud de Wuisse où il retrouve le PC du régiment.

Dans la nuit du 16 au 17 juin le 291ème RI se replie sur la Seille que la compagnie Renard atteint vers minuit, elle dispose encore de deux canons de 25 qui permettent à la troupe de franchir la Seille sur un pont de fortune alors que l'ennemi attaque depuis Vic sur Seille.

L'avancée des troupes allemandes va être retardée par les troupes polonaises du général Bronislaw Duch lors des combats livrés par les polonais à Dieuze et ses environs, et une partie des troupes françaises passa par Juvelize tout le samedi et le dimanche soit le 16 et 17 juin.

Le 3` Bataillon reçoit l'ordre de tenir le village de Juvelize qu'il atteint vers 7h, le 17 juin.

L'ennemi qui s'est arrêté à Blanche-Église attaque Juvelize vers 8h 30 avec chars et artillerie, le combat dure une partie de la matinée, le village est en feu, le bataillon Charles se replie sur Bézange-la-Petite et Réchicourt-la-Petite, à quelques kilomètres à peine du cantonnement d'Athienville où il a passé la fin de l'hiver.

Le lundi , les polonais mirent en batterie 3 canons un près de chez Mr Ciminera , un près de chez Mr Rzepka et un autre près de l'église .

Ils ont ainsi empêché les allemands au bas de la rue principale , d'entrer au village et , dans leur lancée, certaines maisons du village ont été brûlées: les allemands ont tiré deux obus sur les maisons Gorius et Mansuy dont Mr Haffner en était le fermier .

Plusieurs autres maisons ont brûlées : celles de Mr Sommer , Bourguignon , Barchat , Brice et un hangar de Mr Kugler .

Les habitants qui n'avaient pas encore été évacués, étaient terrés dans leur cave , les tirs se faisaient entendre de 6 heures du matin à 12 heures ; le clocher a sonné pour la dernière fois les 12 coups de midi et a pris feu tout de suite après .

Le haut du clocher a brûlé , les cloches ont fondu dans la fournaise , les restes étaient incrustés dans la pierre .

voir le plan de la bataille de Juvelize

Les allemands sont venus ensuite fouiller les caves à la recherche des français et des polonais Un polonais n'a pas voulu se rendre et s'est battu jusqu'au bout tombant dans la cour de Mme Maire ( près de chez Mr Canniot )

Un français est également tombé à Juvelize au lieu dit " Creux Chemin " , anciennement la ferme de Bernard près de chez Mr Poinsignon.

Du côté allemand , un officier et deux sous officiers ont été enterrés derrière la maison de Mr Agostinis ( Maison de distillation ) .

Dans la maison de Mr Brice , à côté du presbytère un dépôt d'une centaine de vélos a été brûlé par les allemands .

C'est en fin d'après midi vers 18h 30 que les soldats de la compagnie Renard franchissent le canal de la Marne au Rhin au pont d'Hénaméni1 après trois jours et deux nuits de combats incessants.

Les allemands poursuivaient les troupes polonaises qui se repliaient sur Lagarde pour tenir le canal de la Marne au Rhin .

Lorsqu'il atteint le canal le 17 en fin d'après midi, le 291e RI est réduit à la dimension d'un bataillon.

Après une soupe rapide, la première depuis le 15 juin, il repart le soir même pour Thiébaumesnil et Maronviller à une vingtaine de kilomètres à pieds, pour reconstitution.

Il ne participera pas aux combats sur le canal qui vont durer toute la journée du 18 juin et seront d'une rare violence.

Ces combats opposent le gros de la 52e DI et la première Division polonaise du général Duch à quatre divisions d'infanterie allemandes, voir [Gruge, 1982, tome 1, quatrième partie].

Le canal est finalement franchi le 18 dans l'après-midi par des unités de la 268ème Division d'infanterie allemande.

Pour mieux comprendre la situation dans la quelle se trouvait les habitants de Juvelize et des environs immédiats, nous vous invitons à consulter les documents suivants :

- le récit truculent de la vie à Coincourt entre 1939 et 1944 par Aline Masson

- le récit de l'occupation de Juvelize entre 1939 et 1944, écrit par Monsieur François FONDRETON, ancien instituteur de la localité et conseiller municipal

La séparation de la Moselle.

Les frontières de 1870 sont rétablies dès les premiers jours de l'occupation de la Lorraine : ainsi à Moncourt , Chambrey - Moncel, sur la côte de Vic sur Seille direction d'Arracourt…des douaniers font leur apparition.

Hitler se saisit aussi du grand-duché de Luxembourg. Pour faciliter l'assimilation, il partage entre les Gauleiter qui représentent le parti et 1'Etat dans les provinces allemandes voisines : · le Luxembourg relève de Coblence-Trèves, · l'Alsace est rattachée au Gau de Bade ( Gauleiter Wagner ), · la Moselle au Gau de Sarre-Palatinat ( Burckel ).

Les Gauleiter sont nommés le 15 juin " chefs de l'administration civile " auprès des armées en opérations, puis un décret du 2 août les place sous 1a dépendance " immédiate " du Führer, en tant que Reichsstatthalter.

Bürckel fait son entrée solennelle ä Metz le 21 septembre.

C'est de Sarrebrück qu'il gouverne la circonscription unissant Palatinat, Sarre et Moselle, qui prend alors le nom de Westmark.

Si les fonctionnaires locaux sont en partie conservés, tous les postes supérieurs sont occupés par des Allemands, en général Sarrois ou Palatins, c'est un rattachement total à l'Allemagne qu'on veut définitif.Mais il n'a jamais été annoncé officiellement ä l'extérieur.L'armistice de juin n'en fait aucune mention. Le gouvernement de Vichy, multiplie les protestations.

Parfaitement conscient de l'attachement des Mosellans à la patrie française, Hitler entreprend donc une substitution autoritaire de la population.

Joseph Bürckel

Joseph Bürckel

chargé par Hitler de regermaniser la Moselle, il fait expulser 100 000 Mosellans au mois de novembre 1940.

Après la manifestation silencieuse du 15 août 1940 ( les Messins déposent spontanément un tapis de fleurs tricolore devant la statue de la Vierge place Saint-Jacques ) , on expédie en zone non occupée 25 000 personnes, Français de l'intérieur ou Mosellans qui ont particulièrement manifesté leurs convictions patriotiques : dans leur nombre, l'évéque Mgr Heintz.

Puis c'est l'opération massive de novembre 1940, qui frappe surtout la région rurale francophone de Metz à Château-Salins.

Les habitants de cette zone sensible sont sommés de " se déclarer ", par une option entre le renvoi en France ou le transfert en Pologne annexée et, comme ils ont presque tous choisi la première réponse, ils sont expulsés par villages entiers.

A Moncourt, un famille est venu de France après 1870, et était considéré par les allemands comme Volksdeutche et de ce fait un membre de la famille s'est battu à Verdun, contrairement aux autres lorrains qui étaient envoyés sur le front russe .

Cette famille prévenu par le douanier voulait rester au village mais les allemands ont refusé, du coup le père de famille a rapporté ses décorations de guerre et les leur a jeté à la figure.

A Juvelize, le lendemain de la Toussaint tous les chefs de famille ont été conviés à une réunion à la mairie pour se décider rapidement : " ou la France ou rester et devenir allemand sinon la Pologne ! " Le choix était vite fait. Certaines personnes, les " Bauerleiter " avaient été mis au courant la veille par les fonctionnaires allemands.

Les habitants de Juvelize furent contraints de gagner la Haute garonne.

Un seul habitant est resté , un retraité célibataire, M. Leclerc, qui avait un retraite d'ancien combattant allemand et une retraite pour des blessures de guerre.

(voir la répartition des familles)

racontée par monsieur Marcel Kugler

Pour les allemands, le problème était vite réglé. Tout le village sera remplacé par une population de " Volksdeutsche ".

Ces " remplaçants " étaient déjà dans le village, 15 jours avant l'expulsion. Monsieur Kugler se souvient encore amèrement de ces jours ; se promenant à vélo dans le village un de ces " Bitscherländer " lui a " piqué " son vélo tout neuf, en prétextant qu'il ne pouvait pas l 'emmener avec lui, et qu'il n'en aurait pas besoin là où il allait !.

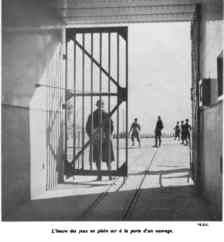

Ainsi 60 000 personnes doivent quitter leur domicile dans un délai de quelques heures, souvent au milieu de la nuit, avec 1 000 francs et 30 kilos de bagages, en laissant sur place tous leurs biens.

Dans les trains qui les mènent à Lyon, ils chantent La Marseillaise à tue-tête surtout dans les gares, se nourrissant de sandwichs qu'ils avaient emmené. Ce n'est qu'à Mâcon, première grande ville en France " libre", qu'un vrai repas leur est servi, avec du vin et un orchestre joue la Marseille à leur arrivée.

Les dirigeants nazis considèrent en effet ceux qui restent en Lorraine comme des Volksdeutsche, de souche allemande.

L'expulsion a dégagé d'un coup 120 000 hectares, qui sont confiés à 3 000 gérants installés dans les villages vides.

Le village est occupé par des populations allemandes du Meclembourg, des lorrains du pays de Bitch, Grostenquin et de la main d'oeuvre polonaise mise au service des fermes allemandes.

Le cas des Lorrains évacués en France cause aux dirigeants nazis quelque perplexité : sont-ils récupérables ou non?

A l'été de 1940, en même temps qu'on libère les prisonniers de guerre non officiers originaires du territoire, on pousse au retour les évacués, avec un réel succès : 180 000 (les deux tiers?) seraient alors rentrés. Un filtrage strict écarte évidemment les catégories suspectes et indésirables.

Cette population ainsi épurée et renouvelée est soumise â une entreprise méthodique d'assimilation.

I1 s'agit de germaniser une région disputée depuis plusieurs siècles entre la culture allemande et la culture française. ". Les communes reprennent leur désignation de 1914 et on germanise les appellations françaises qu'avait respectées le Second Reich : Château-Salins devient ainsi Salzburgen…. Les plaques des rues sont traduites L'enseignement est donné exclusivement en allemand, des cours obligatoires sont imposés aux adultes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue, et l'usage du français, même en privé, est prohibé sous peine de sanctions sévères.

Le changement du droit municipal s'accompagne de la fusion des communes : Juvelize fait partie de la commune de Lezen ( Ley ).

En ce qui concerne enfin les cultes, c'est dès octobre 1940 qu'a été prononcée la séparation des Eglises et de l'État, entraînant la suppression après deux ans du traitement budgétaire des prêtres et des pasteurs, ainsi que l'élimination de leur influence dans l'école publique : le régime nazi se montre ainsi beaucoup plus radical que la Troisième République laïque qui avait maintenu le Concordat en Alsace-Lorraine. (voir l'histoire du concordat sur le site du diocèse de Metz http://catholique-metz.cef.fr)

Bürckel a expulsé en outre la moitié du clergé, car il y voit une force irréconciliable, à la fois anti-allemande et antinazie.

A Juvelize, l'abbé Fiacre a célébré la messe en français, jusqu'au départ. La mesure aux conséquences les plus tragiques est l'introduction de l'obligation militaire dans les trois territoires annexés.

Après l'étape préparatoire du service du travail, qui comporte déjà un serment solennel de fidélité au Führer, l'appel dans la Wehrmacht est décidé en août 1942 pour satisfaire un besoin pressant de renforts.

L'appétit de l'Allemagne nationale-socialiste va certes bien au-delà de la restauration de la frontière de 1871. Dans ses visées impérialistes, Hitler veut étendre le Reich jusqu'à l'Argonne, limite occidentale du Saint-Empire au Moyen Age.

La nouvelle occupation est suivie d'une nouveau style de maison 1940.

La main-d'œuvre abondante est constituée d'anciens exploitants, tolérés comme salariés, de quelques prisonniers de guerre et surtout de plusieurs milliers de Polonais, transférés de la région de Lodz et entassés avec leurs familles dans un hébergement sommaire et surpeuplé.